Tulis Ulang Sejarah Nusantara: Nanggroe Atjeh Darussalam part 6

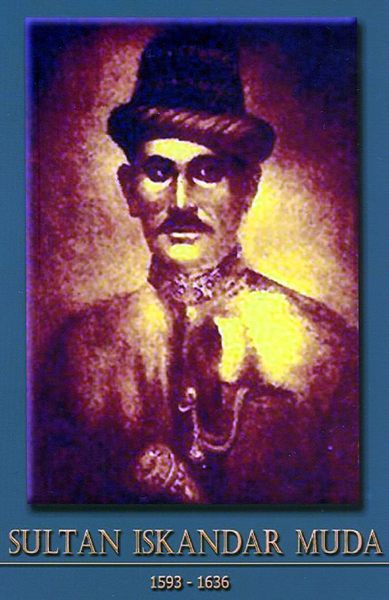

Sultan Iskandar Muda(1607-1636 M), di mana Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa kegemilangan, juga pernah mengirimkan satu armada kecil, terdiri dari tiga kapal, menuju Istanbul. Rombongan ini tiba di Istanbul setelah berlayar selama dua setengah tahun melalui Tanjung Harapan. Ketika misi ini kembali ke Aceh, mereka diberi bantuan sejumlah senjata, dua belas penasehat militer Turki, dan sepucuk surat yang merupakan sikap resmi Kekhalifahan Utsmaniyah yang menegaskan bahwa antara kedua negara tersebut merupakan satu keluarga dalam Islam. Hubungan yang sangat erat ini semata-mata dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah.

Kedua belas pakar militer itu diterima dengan penuh hormat dan diberi penghargaan sebagai pahlawan Kerajaan Islam Aceh. Mereka tidak saja ahli dalam persenjataan, siasat, dan strategi militer, tetapi juga pandai dalam bidang konstruksi bangunan sehingga mereka bisa membantu Sultan Iskandar Muda dalam membangun benteng tangguh di Banda Aceh dan istana kesultanan.

Dampak keberhasilan Khilafah Utsmaniyah menghadang armada Salib Portugis di Samudera Hindia tersebut amatlah besar. Di antaranya mampu mempertahankan tempat-tempat suci dan rute ibadah haji dari Asia Tenggara ke Mekkah; memelihara kesinambungan pertukaran barang-barang perniagaan antara India dengan pedagang Eropa di pasar Aleppo, Kairo, dan Istambul; dan juga mengamankan jalur perdagangan laut utama Asia Selatan, dari Afrika dan Jazirah Arab-India-Selat Malaka-Jawa-dan ke Cina. Kesinambungan jalur-jalur perniagaan antara India dan Nusantara dan Timur Jauh melalui Teluk Arab dan Laut Merah juga aman dari gangguan[1].

Selain Kesultanan Aceh, sejumlah kesultanan di Nusantara juga telah memelihara hubungan yang teramat baik dengan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Misal, Kesultanan Buton, Sulawesi Selatan. Setelah Islam masuk Buton di abad ke-15 Masehi, sejumlah raja Buton memeluk Islam. Salah satunya, Lakilaponto dilantik menjadi ‘sultan’ dengan gelar Qaim ad-Din yang memiliki arti “penegak agama”, yang dilantik langsung oleh Syekh Abdul Wahid dari Mekkah. Sejak itu, Sultan Lakiponto dikenal sebagai Sultan Marhum. Penggunaan gelar ‘sultan’ ini terjadi setelah diperoleh persetujuan dari Sultan Turki (ada juga yang menyebutkan dari penguasa Mekkah).

Jika kita bisa menelusuri lebih dalam literatur klasik dari sumber-sumber Islam, maka janganlah kaget bila kita akan menemukan bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini sesungguhnya merupakan bagian dari kekhalifahan Islam di bawah Turki Utsmaniyah. Jadi bukan sekadar hubungan diplomatik seperti yang ada di zaman sekarang, namun hubungan diplomatik yang lebih didasari oleh kesamaan iman dan ukhuwah Islamiyah. Jika satu negara Islam diserang, maka negara Islam lainnya akan membantu tanpa pamrih, semata-mata karena kecintaan mereka pada saudara seimannya.

Bukan tidak mungkin, konsep “Ukhuwah Islamiyah” inilah yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat-Kristen (Christendom) di abad-20 ini dalam bentuk kerjasama militer (NATO, North Atlantic Treaty Organization), dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya seperti Uni-Eropa, Commonwealth, G-7, dan sebagainya.

Qanun Meukuta Alam Bersumberkan Islam

Salah satu letak keunggulan Kerajaan Islam Nanggroe Aceh Darussalam bisa dilihat dari peraturan-peraturan positif kerajaan yang disebut sebagai Qanun Meukuta Alam. Undang-Undang Dasar Aceh (Qanun Al-Asyi) sendiri telah dibuat pada masa kekuasaan Sultan Alaiddin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571 M) yang kemudian disempurnakan pada masa keemasan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, lalu diteruskan pada masa Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah.

Prof. Dr. G. W. J. Drewes, seorang sarjana Belanda yang banyak meneliti kerajaan Aceh Darussalam dalam salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa Qanun Meukuta Alam ini terdiri dari 31 pasal, di mana empat pasal pertama mengatur syarat-syarat, tugas dan kewajiban seorang raja, pasal-pasal berikutnya mengatur syarat-syarat dan tugas para menteri, hulubalang, panglima, duta-duta, dan pejabat lainnya.

Dokumen penting bukti hubungan Atjeh Darussalam dengan Turki Utsmaniyah

Selain peraturan, dalam buku undang-undang Aceh tersebut juga terdapat silsilah sebagian raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam, Adat Majelis Raja-Raja yang mengatur upacara-upacara peringatan dan hari-hari besar Islam, kedudukan orang-orang berpengaruh dalam wilayah kerajaan, adat bea dan cukai, dan lain-lain.

Bahkan ada sejumlah pasal yang mengatur tata penerimaan tamu yang beragama Islam dan yang di luar Islam di wilayah Aceh Darussalam, berikut pasal-pasal yang mengatur jika tamu tersebut terbunuh atau mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan.[2]

Di masa itu sangat jarang ada kerajaan yang memiliki peraturan tertulis yang lengkap dan detil seperti halnya Qanun Meukuta Alam Kerajaan Aceh Darussalam. Sejarahwan Aceh Muhammad Said melukiskan Qanun Meukuta Alam dengan kalimat:

“Iskandar Muda telah mengadakan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Meukuta Alam, yang disadur dan dijadikan batu-dasar kemudian ketika puterinya Tajul Alam Safiatuddin dan raja-raja seterusnya memerintah. ..Beberapa peraturan disempurnakan. Penertiban hukum yang dibangun oleh Iskandar Muda memperluas kemasyhurannya sampai ke luar negeri, ke India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga mengambil peraturan-peraturan hukum dari Aceh untuk teladan, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama; jadinya Adat Meukuta Alam adalah adat bersendri Syara’ (Syariah).”[3]

Dipaparkan pula bahwa Kerajaan Islam Brunei Darussalam di masa pemerintahan Sulthan Hasan yang dikenal sebagai Sultan yang sangat religius telah mengadopsi Qanun Adat Meukuta Alam Kerajaan Aceh ini sebagai pedoman peraturan negerinya.

Selain Prof. Drewes, sejarahwan Belanda lainnya yang juga meneliti hukum positif kerajaan Aceh adalah K. F. H. Van Langen yang menulis buku Hukum Negeri Aceh (Atjehsche Staat bestuur). Buku Van Langen ini bersumber dari dua naskah Peraturan Kerajaan Aceh Darussalam, yakni: Peraturan di dalam Negeri Aceh Bandar Darussalam (disalin dari naskah Sultan Iskandar Muda) dan Serikata Masa Paduka Sri Sultan Syamsul Alam, yang terakhir ini memperkuat perundang-undangan di masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin.

Ada banyak hal yang menarik menyimak perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut Qanun Meukuta Alam ini. Di antaranya adalah mengenai izin masuk dan tata niaga perdagangan orang asing. Hal ini di atur dalam pasal 18 hingga 24. Pasal 18 berisi peraturan bahwa pedagang asing tapi ia seorang Muslim—disebutkan seperti dari Arab, Bengali, Keling, Melayu, dan Jawa—maka ketika baru mendarat di Aceh untuk pertama kalinya harus menghadap raja untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri dengan membawa oleh-oleh dari negerinya atau daerah asalnya.

Pasal 19 menyatakan bahwa jika pedagang asing yang beragama Islam itu mendapat musibah di wilayah Aceh, seperti di bunuh atau dirampok, maka raja sendiri yang akan turun tangan, memerintahkan aparat kerajaan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku. Jika pelaku melawan maka aparat kerajaan boleh membunuhnya. Tapi jika aparat kerajaan yang tidak mau melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh atau bahkan malah berkhianat, maka hukuman pun dijatuhkan kerajaan dengan adil (Pasal 9 sampai dengan 12).

Tentang para pedagang asing yang non-Muslim, terdapat dalam Pasal 21 yang berbunyi: “Jikalau orang luar yang lian agama daripada Agama Islam, yang lain daripada orang Hindi, tiada boleh diterima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya, melainkan disuruh balik ke laut ke dalam tempatnya.”

Ini merupakan pasal yang sangat jelas. Bagaimana jika pedagang asing non-Muslim itu membandel dan tetap masuk wilayah Aceh? Pasal 22 telah mengaturnya dengan menyatakan,

“Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat ke dalam kampung orang Islam, kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu, tempat dia bermalam, sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat, kalau mati saja, luka-luka saja, kalau dirampas hartanya habis saja, tiada diterima pengaduannya oleh Raja atau Hulubalang, sebab daripada taksirnya sendiri punya salah.”

Dan bagi warga kampung di wilayah Aceh yang berani menerima orang asing non-Muslim bermalam di rumahnya, jika ketahuan maka orang itu akan didenda kafarat oleh ulama dengan memberinya tugas memberi makan sidang Jum’at atau mengadakan kenduri bagi orang miskin (Pasal 23).

Jika orang itu tidak mau patuh pada ulama, maka ulama itu berhak mengadukan dia kepada Hulubalang dan Hulubalang akan menghukum orang tersebut dengan seadil-adilnya (Pasal 24).

Dalam hal lain, misal dalam perayaan hari besar agama Islam, perundangan Kerajaan Aceh pun mengaturnya. Misal, di akhir bulan Sya’ban, ketika shalat tarawih akan diadakan untuk pertama kalinya, maka di halaman Masjid Raya Baiturahman raja memerintahkan agar dipasang meriam 21 kali pada pukul lima lebih sedikit.

Untuk catatan, di Aceh waktu sholat Maghrib pukul 19.00 wib. Pada setiap tanggal 1 Syawal, pukul lima pagi setelah sholat Subuh, juga dipasang meriam 21 kali sebagai tanda Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Haji pun demikian. Setiap hari besar Islam, kerajaan mengadakan acara yang semarak yang sering dikunjungi oleh tamu-tamu agung dari negeri lain. (Rizki Ridyasmara)

[1] Ali Muhammad Ash-Shalabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Terj.), Pustaka Al Kautsar, tahun 2003, hal. 258-259.

[2] Prof. Dr. G. W. J. Drewes; Adat Aceh; S-Gravenhage—Martinus Nijhoff; Nederland; 1958.

[3] A. Hasjmy, ibid, hal.219-220.

No comments:

Post a Comment