Akar Islamophobia di Jawa

Sebagian warga Muhammadiyah pun sekarang mengaku semakin dan mulai paham bila kini persyarikatan Muhammadiyah tengan dibidik oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat mata, terutama pasca terjadi pelarangan terhadap Front Pembela Islam (FPI).

''Kami tahu itu dan kami merasa ke sana. Setelah FPI arahnya kini ke kami,'' kata seorang pemimpin wilayah Muhamamdiyah di sebuah wilayah yang bergelar doktor. Arahnya jelas, yakni mengadu domba tokoh agama dan memecah belah umat Islam.

Dia media sosial pun riuh soal ini. Berbagai meme yang mengolok aturan syariah dihargai demi mencari duit sedangkan ajaran Islam tidak pinggirkan, ramai bermunculan. Mereka mengolok: maunya bersyariah tapi tak mau jadi Islam kaffah.

Dan pertarungan ini jelas sangat merugikan bangsa. Alih-alih bangsa makin bersatu dalam menghadapi pandemi Covid-19, perpecahan malah kini semakin akut.

Tak hanya itu, bahkan ada aktivis Islam mengatakan situasinya kini berbalik seperti nasib Islam di era kolonial. Cara 'devide at impera' ala Snouck Hurgronje muncul lagi: Islam kalau hanya sebagai praktik keagamaan akan didukung, kalau Islam sebagai ekpresi politik harus dimatikan.

Nah, dalam soal-soal ini kemudian timbul pertanyaan kapankan kiranya kekuatan Islam begitu menakutkan rezim kolonial pada masa lalu? Pertanyaan ini cocok ditanyakan terutama untuk melihat pertarungan Islam dengan kekuasaan di Jawa dan di Nusantara.

Dalam banyak hal, sejarawan asal Ingris Peter Carey mengatakan kenyataan itu terjadi usai perang Diponegoro, yakni setelah tahun 1830. Pada masa itu, yakni kala Jawa secara sempurna jatuh ke tangan pemerintahan kolonial --sebelumnya dikuasai kongsi dagang VOC -- pertalian antara Islam dan kekuasaan dihapuskan.

Langkah ini dilakukan dengan melakukan manuver politik kekuasaan. Ini misalnya dilakukan dengan memutus hubungan keraton dengan pesantren. Kalangan bangsawan dan pesantren tak boleh lagi menikah dengan keluarga dari kiai atau kalangan santri pesantren. Padahal sebelum era itu, pernikahan antara kalangan kraton dan pesantren hal yang lazim dilakukan. Para pangeran yang selama ini belajar di pesantren, mulai saat itu juga dilarang menjadi santri atau murid kiai di pesantren.

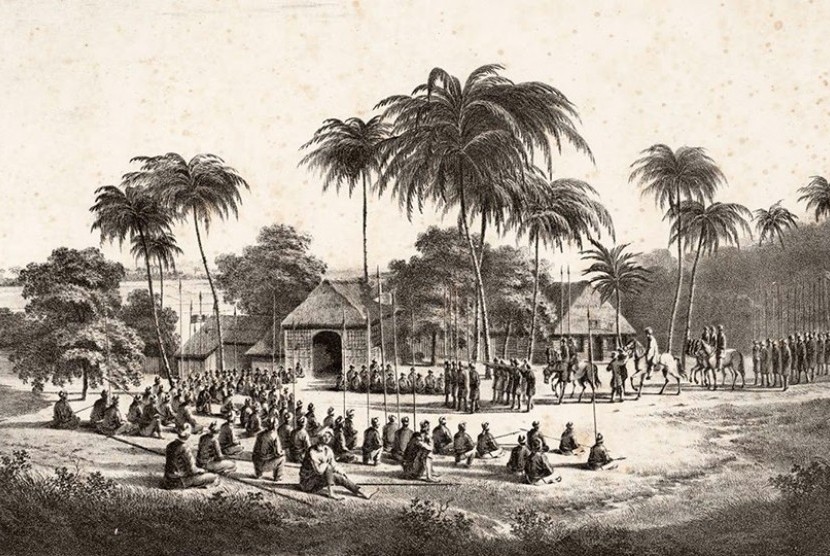

Keterangan foto: Pangeran Diponegoro menunggang kuda dan bersurban tiba disebuah kampung dipinggiran sungai Progo, Jogjakarta. Peristiwa ini terjadi sebulan sebelum kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap ketika melakukan perundingan sekaligus silaturahmi Idul Fitri dengan petinggi pemerintah kolonial Belanda di Magelang.

Adanya kenyataan ini juga dibenarkan oleh Guru Besar Sejarah UNS Surakarta, Hermanu Joe Soebagjo. Dia mengatakan memang sejak saat usai perang Diponegoro kolonial Belanda secara tegas melarang hubungan bangsawan dengan pesantren. Mereka hanya diperbolehkan kawin-mawin dengan mereka: bangsawan menikah dengan bangsawan. Kalau mereka tetap nekad lakukan, maka akan tak mendapat bagian kekuasaan, misalnya menjadi amtenar (pegawai) atau penguasa daerah di bawah kolonial. Akar Islamophobia di Jawa

Namun, pada sisi lain, akar ketidaksukaan kekuasaan Jawa kepada Islam sebagai politik, terlacak pada peristiwa yang lebih lama lagi. Ini terlacak pada peristiwa pembantaian ribuan santri dan kiai pada era raja Mataram, Amangkurat I.

Latar belakang pristiwa ini karena Amangkurat I merasa jengah karena terus dikritik para ulama karena kebijakannya. Kritikan kepada ini salah satunya dilakukan oleh Sunan Giri Prapen di Gresik. Seorang ulama lain di Surabaya kala itu ikt mengkritiknya termasuk para bangsawan lain yang berpengaruh.

Kritikan ini misalnya soal perbedaan sikapnya atas pilihan mendekat ke VOC, padahal di masa ayahnya -- Sultan Agung -- perusahaan kongsi asal Belanda ini jadikan musuh dan harus diperangi. Dan kritikan ini memuncak kala adanya peristiwa perebutan seorang perempuan yang sudah menjadi kekasih dari salah satu anaknya (pangeran). Meski itu permintaan raja, sang perempuan itu enggan dipetik menjadi isteri.

Dan karena penolakan itu, Amangkurat sangat murka. Dia kemudian memerintahkan sang pangeran yang juga anaknya itu membunuh perempuan itu beserta keluarganya. Dia memerintahkan dengan memberikan sebilah keris tanpa sarung. Katanya: sarung dari keris ini adalah perempuan itu beserta keluarganya. Dan pangeran menjalankan titah Amangkurat itu dengan sangat berat.

Kabar ini meluas dan sampai ke telinga para ulama. Mereka bereaksi dengan memprotesnya. Seorang bangsawan senior yang di Surabaya, Pangeran Pekik, juga ikut mengkrtitiknya.

Akibat kritik ini Amangkurat yang menggenggam imanjinasi kekuasan di Jawa dengan konsep 'Dewa Raja' (Raja adalah wakil Tuhan dan berkuasa mutlak dan ini persis dengan yang terjadi pada raja Luis Ke XIV di Prancis) mengamuk. Dia menyuruh bala tentaranya menyerbu dan membakar pesantren Giri Prapen. Bahkan, seluruh pesantren yang kala itu ada di sepanjang pinggiran Bengawan Solo dari hulu hingga muara yakni di Gresik, diratakan dengan tanah.

Tak hanya itu santri dan kiai juga ditangkapi. Mereka kemudian dikumpulkan di alun-alun keraton untuk di bantai. Catatan dari arsip Belanda, pembantaian ribuan santri dan kiai ini dilakukan Amangkurat pada sebuah pagi hari ketika matahari terbit hingga berakhir ketika matahari sudah naik setinggi sepenggalah. Kisah bengis ini tercermin pada catatan Gubernur Hindia Belanda asal Inggris yang menulis buku History of Java': Thomas Stamford Raffles.

Rafles menceritakan betapa Amangkurat I itu seorang raja pemarah dan gampang bunuh orang. Bahkan, bila hatinya lagi tak keruan, pernah ada seorang juru taman yang telat memberikan pinang dan sirih, dia dengan begitu saja menikamnya dengan memakai keris kecil (cundrik). Dia membunuh sang juru taman seolah soal sepele saja terkesan hanya melempar sebuah keris kecil ke badan sesorang saja.

Keterangan foto: Eksekusi putra Raja Amangkurat dengan cara dicekik dan permaisuri serta para dayang-dayangnya di eksekusi dengan cara di lempar ke kandang macan yang tidak diberi makan selama berhari-hari.

Tentu saja peristiwa sadis ini membuat horor kaum santri. Yang belum tertangkap melarikan diri dengan cara mengungsi ke daerah selatan Jawa yang relatih jauh dari pusat kerajaan. Di masa Indonesia merdeka wilayah ini -- yang membentang dari pesisir selatan jawa dari Pacitan sampai Cilacap -- kemudian terkenal menjadi daerah santri yang orangnya berani kritis dan juga dikenal sebagai wilayah pemasok pendiri dan anggota TNI.

Jadi jangan heran dari wilayah ini lahir hampir semua tokoh TNI dari Jendral Sudirman, Gatot Subroto, Ahmad Yani, hinga Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyuno berasal dari bentangan wilayah ini.

Bahkan saking pembernai dan kritisnya, tokoh yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI 1965, termasuk para jendral yang menjadi pahlawan Revolusi banyak berasal dari daerah ini. Bahkan para pengikut gerakan teroris terindikasi banyak yang berasal dari kawasan ini. Padahnya, wilayah ini mirip wilayah orang Slavia dan Prusia di Eropa yang banyak memasok prajurit dan ksatria militer yang hebat Lalu bagaimana keseruan pertarungan Islam politik dengan kekuasaan menjelang abad 19-20 M? Jawabnya, seusai Perang Jawa yang berakhir pada 1830, perlawanan Islam terus terjadi. Namun intensitasnya jauh berkurang.

Bapak ilmu sejarah Indonesia, Sartono Kartodirdjo mengibaratkan peristiwa perlawan masih terus terjadi tapi ibaratnya tak lagi hujan besar, hanya seperti rintik hujan gerimis. Ini misalnya dengan melihat perlawanan Kiai Ahmad Rifa'i di kawasan Pantai Utara hingga perlawanan para haji, santri dan ulama dalam pemberontakan petani Banten 1888, atau rusuh Entong Betawi di Jatinegara Jakarta pada kurun April-Mei tahun 1916

Dan memang, kalangan Islam pun kala itu sudah menyadari betapa mereka tidak didukung oleh pemerintah kolonial. Bahkan, bila VOC dahulu tidak mendukung gerakan misi Kristen karena takut hanya menimbulkan masalah, sejak pertengahan 1800-an pemerintah kolonial secara resmi mendukung gerakan misi tersebut.

Akhirnya, pada tahun 1860-an, mulai muncul pembastisan secara massal orang Jawa melalui sosok yang bernama Kiai Sadrach yang tinggal di sebuah desa di sebelah selatan Purworejo, yakni di kampung Karangjoso.

Dan umat islam sendiri, meski terpinggirkan secara politik, mereka terus mengadakan perlawanan. Hasilnya mulai terlihat dengan didirikannya Sarekat Dagang Islam oleh H Samanhudi di Solo. Organisasi inilah yang beberapa tahun kemudian berubah menjadi organisasi politik Islam terbesar di awal tahun 1911 di bawah kepemimpinan HOS Cokromanito yang berjuluk raja Jawa tanpa mahkota: Sarekat Islam.

Keterangan foto: HOS Cokroaminoto duduk berpakaian putih dan berkumis melintang dengan para anggota Sarekat Islam pada sebuah acara.

Melihat potensi kebesaran Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam tentu pemerintah kolonial tak suka. Mereka berusaha memotong aliran dana organisasi ini yang kebanyakan datang dari kaum pengusaha, yakni saudagar batik. Maka pada saat itu pula diciptakan semacam 'khaos ekonomi' kepada kaum saudagar batik. Ini dilakukan dengan cara membiarkan para pedagang dari kelompok yang menjadi pesaing Sarikat Islam menutup jalur distribusi impor cairan untuk membatik yang datang dari negeri Tiongkok.

Akibat embargo ini kekuatan ekonomi saudagar banyak berkurang. Dengan semakin minimnya dana dari saudagar maka otomatis kekuatan SI yang dahulu sudah punya anggota yang terorganisir hingga 3 juta orang perlahan mulai mengecil.

Apalagi kemudian Belanda berhasil menyusupkan Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet dengan salah satu tujuan untuk menggeroti Sarekat Islam dengan cara mendirian Indische Sociaal Democratische Vereeniging atau ISDV. Organisasi ini berdiri pada tahun 1914.

Bersamaan dengan itu, penasihat kolonial Snouck Hurgronje juga terus memberi pesan kepada pemerintah kolonial bahwa Islam politik tak bisa diberi tempat. Islam yang diberi tempat adalah Islam yang hanya bersifat ritual.

Keterangan foto: Snouck Hurgronje di Jeddah tahun 1884.

Maka, lagi-lagi umat Islam semakin tersudut. Dalam disertasi tentang 'Politik Islam di Hinda Belanda' mendiang DR Aqib Suminto yang ditulis pada awal tahun 1980-an menyebutkan, kala era kolonial memang pemerintah Belanda sengaja meminggirkan Umat Islam dalam berbagai kebijakan yang nyata. Ini misalnya, pemerintah kolonial hanya memberikan sedikit saja bantuan kepada umat Islam yang merupakan mayoritas. Bahkan, bila dibandingkan bantuan kepada umat non Islam jumlahnya sangat besar, hingga tiga sampai empat kali lipatnya meski punya umat yang jauh lebih sedikit. Fakta seperti ini juga pernah dikatakan mendiang perdana menteri Moh Natsir pada sebuah bukunya.

Perlakuan semacam itu, kemudian terjadi dengan cara pembiaran terhadap segala macam sikap pejoratif terhadap ajaran Islam. Ini misalnya sikap pemerintah yang mendukung bahkan membiayai atau setidaknya membiarkan terbitnya serat Gatoloco dan Darmagandul. Juga kemudian secara diam-diam menyebutkan aneka tuduhan yang tidak mengenakan kepada kaum santri, para ulama dan haji. Misalnya, santri gudik, Islam datang dari negara Arab yang wilayahnya dikutuk tuhan dengan tidak pernah turun hujan, pergi haji ke Makkah untuk mencari pesugihan dan tuyul, dan lainnya.

Nah, sikap tidak ramah bahkan pejoratif kepada Islam itulah yang terjejak hingga kini. Keadaan ini memang susah dihapus karena sudah ada terjejak dibenak banyak orang dan telah ditanamkan dalam pikiran sejak era kolonial selama beratus tahun lamanya.

Jadi kalau ada sebutan radikal kepada Din Syamsuddin itu hal yang bisa dipahami. Sebab, kadang sejarah itu memang selau berulang. Jadi tak usah 'gumunan' (suka heran) dan 'kagetan; (suka kaget). Ingat seperti kata pepatah Melayu: tidak ada yang baru di bawah terpaan terik sinar matahari.

Yang penting 'aja adigang, adigung, adiguna! (Jangan mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimiliki!).

Apalagi hukum besi sejarah sudah mengatakan bia kekuasaan itu seperti cakra manggilingan (senjata cakra yang semacam roda, yang berputar). Tak ada yang abadi. Datang dan pergi.Rol

No comments:

Post a Comment